A maioria nem pão tinha para por na mesa quanto mais toalha.

Pela aparência só pode ser um família Borguêsa.

que consiste na banalização do mal, para que nos resignemos mais

suavemente. Ao lado, uma espécie de contabilista a nível nacional diz-nos, como é

hábito nos contabilistas, que as contas são difíceis de perceber, mas que os

números são crus. Os agiotas batem à porta e eles afinal até são amigos dos

agiotas. Que não tivéssemos caído na asneira de empenhar os brincos, os anéis e

as pulseiras para comprar a máquina de lavar alemã. E agora as jóias não valem

nada. Mas o vendedor prometeu-nos que... Não interessa.

Vamos empobrecer. Já vivi num país assim. Um país onde os "remediados" só

compravam fruta para as crianças e os pomares estavam rodeados de muros

encimados por vidros de garrafa partidos, onde as crianças mais pobres se

espetavam, se tentassem ir às árvores. Um país onde se ia ao talho comprar um

bife que se pedia "mais tenrinho" para os mais pequenos, onde convinha que o

peixe não cheirasse "a fénico". Não, não era a "alimentação mediterrânica", nos

meios industriais e no interior isolado, era a sobrevivência.

Na terra onde nasci, os operários corticeiros, quando adoeciam ou deixavam de

trabalhar vinham para a rua pedir esmola (como é que vão fazer agora os

desempregados de "longa" duração, ou seja, ao fim de um ano e meio?). Nessa

mesma terra deambulavam também pela rua os operários e operárias que o

sempre branqueado Alfredo da Silva e seus descendentes punham na rua nos

"balões" ("Olha, hoje houve um ' balão' na Cuf, coitados!"). Nesse país, os pobres

espreitavam pelos portões da quinta dos Patiño e de outros, para ver "como é que

elas iam vestidas".

Nesse país morriam muitos recém-nascidos e muitas mães durante o parto e após

o parto. Mas havia a "obra das Mães" e fazia-se anualmente "o berço" nos liceus

femininos onde se colocavam camisinhas, casaquinhos e demais enxoval, com

laçarotes, tules e rendas e o mais premiado e os outros eram entregues a famílias

pobres bem- comportadas (o que incluía, é óbvio, casamento pela Igreja).

Na terra onde nasci e vivi, o hospital estava entregue à Misericórdia. Nesse, como

em todos os das Misericórdias, o provedor decidia em absoluto os desígnios do

hospital. Era um senhor rural e arcaico, vestido de samarra, evidentemente não

médico, que escolhia no catálogo os aparelhos de fisioterapia, contratava as

religiosas e os médicos, atendia os pedidos dos administrativos ("Ó senhor

provedor, preciso de comprar sapatos para o meu filho"). As pessoas iam à

"Caixa", que dependia do regime de trabalho (ainda hoje quase 40 anos depois

muitos pensam que é assim), iam aos hospitais e pagavam de acordo com o

escalão. E tudo dependia da Assistência. O nome diz tudo. Andavam desdentadas,

os abcessos dentários transformavam-se em grandes massas destinadas a

operação e a serem focos de septicemia, as listas de cirurgia eram arbitrárias. As

enfermarias dos hospitais estavam cheias de doentes com cirroses provocadas por

muito vinho e pouca proteína. E generalizadamente o vinho era barato e uma "boa

zurrapa".

E todos por todo o lado pediam "um jeitinho", "um empenhozinho", "um

padrinho", "depois dou-lhe qualquer coisinha", "olhe que no Natal não me esqueço

de si" e procuravam "conhecer lá alguém".

Na província, alguns, poucos, tinham acesso às primeiras letras (e últimas) através

de regentes escolares, que elas próprias só tinham a quarta classe. Também na

província não havia livrarias (abençoadas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian),

nem teatro, nem cinema.

Aos meninos e meninas dos poucos liceus (aquilo é que eram elites!) era

recomendado não se darem com os das escolas técnicas. E a uma rapariga do

liceu caía muito mal namorar alguém dessa outra casta. Para tratar uma mulher

havia um léxico hierárquico: você, ó; tiazinha; senhora (Maria); dona; senhora

dona e... supremo desígnio - Madame.

Os funcionários públicos eram tratados depreciativamente por "mangas-de-alpaca"

porque usavam duas meias mangas com elásticos no punho e no cotovelo a

proteger as mangas do casaco.

Eu vivi nesse país e não gostei. E com tudo isto, só falei de pobreza, não falei de

ditadura. É que uma casa bem com a outra. A pobreza generalizada e prolongada

necessita de ditadura. Seja em África, seja na América Latina dos anos 60 e 70 do

século XX, seja na China, seja na Birmânia, seja em Portugal

Autor: Isabel do Carmo (Médica)

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx...

Outros:

Era assim!

A história repete-se, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. (MARX, K., in “Dezoito Brumário de Louis Bonaparte”, 1852.) Passaram 41 anos desde 25 de Abril de 1974. O País mudou, entre lágrimas, risos, promessas e esperanças. Éramos menos, muito menos. Éramos pobres, e ainda somos, mas mais pobres. Não havia estradas, […]

|

Clique Aqui...

Três olhares no feminino para quatro décadas de um país.

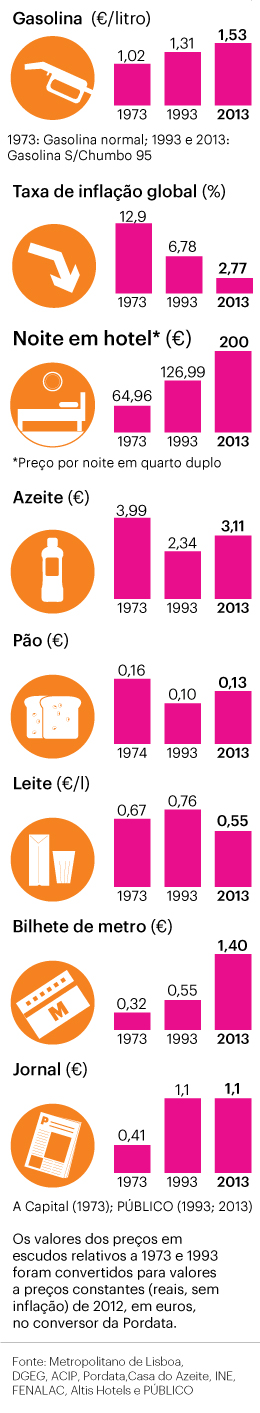

Olhámos para a sociedade e a economia do país, tendo como pontos de referências os anos de 1973, 1993 e 2013.

1973

Em 1973, o ano em que Mónica nasceu, Portugal tinha a população mais jovem da Europa. O índice de fecundidade era dos mais altos, com uma média de três filhos por mulher. Nasciam duas vezes mais crianças do que hoje. Mas a mortalidade infantil era a mais elevada da Europa, com 80 óbitos no primeiro ano de vida por cada mil crianças.

Em 1973, o ano em que Mónica nasceu, Portugal tinha a população mais jovem da Europa. O índice de fecundidade era dos mais altos, com uma média de três filhos por mulher. Nasciam duas vezes mais crianças do que hoje. Mas a mortalidade infantil era a mais elevada da Europa, com 80 óbitos no primeiro ano de vida por cada mil crianças.

Em cada 100 casamentos, só um acabava em divórcio (hoje há quase 70 divórcios por 100 casamentos). Do total da população empregada, só 39% eram mulheres. O Estado social não era significativo nem universal. O número de emigrantes ultrapassava largamente o de imigrantes. Uma diferença de 1,5 milhões de pessoas entre 1964 e 1973, o que levou ao despovoamento de muitas regiões do interior, à falta de mão-de-obra nos campos, ao abandono das terras e das aldeias.

O país estava em guerra desde 1961. Milhares de jovens que nunca tinham visto o mar nem a cidade partiam para o Ultramar. O turismo desenvolveu-se, a economia crescia a bom ritmo (uma taxa anual de 6,5% entre 1960 e 1974. O PIB nunca mais cresceria assim). Praticamente não havia desemprego. Mas menos de metade das habitações portuguesas tinha água canalizada e só em cerca de 60% havia electricidade e saneamento básico.

Na infância, o pai de Mónica Ferreira ia descalço para a escola. Era filho de um sapateiro e de uma doméstica muito pobres, de Carregal do Sal. Foi trabalhar muito jovem, mas, mais tarde, estudou Economia à noite, no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Era contra o regime, mas foi subindo a pulso na vida. Quando chegou o 25 de Abril era gerente de um banco no Barreiro.

Na mentalidade, a evolução foi mais lenta. Considerava que as mulheres não deviam estudar nem trabalhar. Apaixonou-se por uma aluna sua, de Matemática, que casou com ele aos 18 anos e nunca mais estudou nem trabalhou. Mas aconteceu que o primeiro filho, nascido em 1973, era uma menina, Mónica, que viria a ter duas irmãs.

Em 1973, mais de 35% dos portugueses eram analfabetos. Dos outros, a maioria ficara-se pelo 1.º ciclo do ensino – a escola primária. O ideal, em termos de cultura, era “saber ler, escrever e contar”, tal como fora definido por Salazar. A maioria da população trabalhava no sector primário – agricultura e pescas.

Em 1973, mais de 35% dos portugueses eram analfabetos. Dos outros, a maioria ficara-se pelo 1.º ciclo do ensino – a escola primária. O ideal, em termos de cultura, era “saber ler, escrever e contar”, tal como fora definido por Salazar. A maioria da população trabalhava no sector primário – agricultura e pescas.

Ana Tomásio fez 20 anos em 1973. Era operária numa fábrica de confecções na Gafanha da Nazaré, na região de Aveiro, juntamente com outras 50 mulheres. Era um trabalho duro, mal pago, mas ela não tinha a noção disso, porque nunca tinha visto melhor. Só pior.

Andou na escola, mas não gostava. Convenceu a mãe a deixá-la sair, para ir trabalhar. Aos 12 anos mandaram-na para a seca do bacalhau.

A mãe de Ana era analfabeta. O pai estudou na Casa Pia e encontrou emprego na Sacor, em Lisboa. Foi lá que Ana nasceu, em 1953, e viveu até aos 6 anos. Tem recordações felizes dessa época. A mãe arranjava-se e ia com os filhos ao Jardim Zoológico, ou aos parques. O pai levava-os ao circo. Ana tinha dois irmãos mais velhos: um rapaz e uma menina com síndrome de Down.Quando o pai veio trabalhar na fábrica que a Sacor abriu em Aveiro, em 1959, foi um choque para as crianças. Na escola da Gafanha, os colegas chamavam-lhes nomes por eles virem de Lisboa, armados em finos. Para se sentirem integrados, Ana e o irmão descalçavam-se ao chegar à escola. Para não serem as únicas crianças calçadas na sala de aula. “Nós queríamos ter amigos”, recorda Ana.Mostra uma fotografia dos três irmãos, ela com 11 anos, o irmão com 15 e a irmã com 17 e sem nada que lhe denunciasse a doença, excepto a estatura, muito mais baixa do que a dos irmãos.“As pessoas estranhavam a forma como a tratávamos”, recorda Ana. “Nas outras famílias, se havia uma criança mongolóide, ou doente mental, punham-na a viver com os animais, no curral. A Vininha era tratada como nós. Tinha o quartinho dela. A minha mãe vestia-a com roupa igual, com um lacinho na cabeça. Dava-lhe banho, como aos outros filhos. Comia à mesa connosco, dormia comigo. As pessoas admiravam-se”.Etelvina nunca foi à escola. Levaram-na a uma consulta no Júlio de Matos e os médicos disseram que teria de ficar internada para sempre. Era aconselhável, explicaram, retirarem-na do convívio dos irmãos, porque mais tarde iria tornar-se violenta.A mãe recusou. Manteve-a em casa até ao fim, aos 39 anos. “Ela era uma criança”, recorda Ana. “Nunca se tornou violenta. Era muito carinhosa com todos. No Natal, tinha os seus presentes. Um carrinho ou uma harmónica, como gostava. Em toda a sua vida, as únicas horas que esteve sozinha, sem ninguém da família ao pé, foi no hospital de Coimbra, antes de morrer”.Os pais de Ana eram severos na educação dos filhos. O pai reconhecia a importância do estudo. Dizia frequentemente que, se não fosse a Casa Pia, teria acabado na rua, como vagabundo. E a mãe, se mandou Ana, aos 12 anos, para a seca do bacalhau, foi na tentativa de que a dureza do trabalho a convencesse a voltar à escola.Não convenceu. Ana andou um ano a recolher o bacalhau dos porões dos barcos, com as mãos cheias de feridas infectadas pelas picadas das espinhas do peixe. Aos 14 anos, encontrou emprego num alfaiate, como aprendiz. A costura seria a sua profissão. Transitou para outro alfaiate, depois para a fábrica de confecções.Uma vez, em 1973, encorajou as colegas a fazerem “greve”. O patrão exigia, sob ameaça de despedimento, que as operárias que trabalhavam na secção de calças de ganga produzissem com a mesma rapidez quando passaram a trabalhar com linhas de várias cores. Elas diziam que era impossível, e um dia, à hora de almoço, montaram nas suas bicicletas e consideraram a hipótese de não ir trabalhar à tarde. Ana, que trabalhava na secção de impermeáveis, incitou-as da janela: “Façam greve! Vão para casa!” E elas foram.

A mãe de Ana era analfabeta. O pai estudou na Casa Pia e encontrou emprego na Sacor, em Lisboa. Foi lá que Ana nasceu, em 1953, e viveu até aos 6 anos. Tem recordações felizes dessa época. A mãe arranjava-se e ia com os filhos ao Jardim Zoológico, ou aos parques. O pai levava-os ao circo. Ana tinha dois irmãos mais velhos: um rapaz e uma menina com síndrome de Down.Quando o pai veio trabalhar na fábrica que a Sacor abriu em Aveiro, em 1959, foi um choque para as crianças. Na escola da Gafanha, os colegas chamavam-lhes nomes por eles virem de Lisboa, armados em finos. Para se sentirem integrados, Ana e o irmão descalçavam-se ao chegar à escola. Para não serem as únicas crianças calçadas na sala de aula. “Nós queríamos ter amigos”, recorda Ana.Mostra uma fotografia dos três irmãos, ela com 11 anos, o irmão com 15 e a irmã com 17 e sem nada que lhe denunciasse a doença, excepto a estatura, muito mais baixa do que a dos irmãos.“As pessoas estranhavam a forma como a tratávamos”, recorda Ana. “Nas outras famílias, se havia uma criança mongolóide, ou doente mental, punham-na a viver com os animais, no curral. A Vininha era tratada como nós. Tinha o quartinho dela. A minha mãe vestia-a com roupa igual, com um lacinho na cabeça. Dava-lhe banho, como aos outros filhos. Comia à mesa connosco, dormia comigo. As pessoas admiravam-se”.Etelvina nunca foi à escola. Levaram-na a uma consulta no Júlio de Matos e os médicos disseram que teria de ficar internada para sempre. Era aconselhável, explicaram, retirarem-na do convívio dos irmãos, porque mais tarde iria tornar-se violenta.A mãe recusou. Manteve-a em casa até ao fim, aos 39 anos. “Ela era uma criança”, recorda Ana. “Nunca se tornou violenta. Era muito carinhosa com todos. No Natal, tinha os seus presentes. Um carrinho ou uma harmónica, como gostava. Em toda a sua vida, as únicas horas que esteve sozinha, sem ninguém da família ao pé, foi no hospital de Coimbra, antes de morrer”.Os pais de Ana eram severos na educação dos filhos. O pai reconhecia a importância do estudo. Dizia frequentemente que, se não fosse a Casa Pia, teria acabado na rua, como vagabundo. E a mãe, se mandou Ana, aos 12 anos, para a seca do bacalhau, foi na tentativa de que a dureza do trabalho a convencesse a voltar à escola.Não convenceu. Ana andou um ano a recolher o bacalhau dos porões dos barcos, com as mãos cheias de feridas infectadas pelas picadas das espinhas do peixe. Aos 14 anos, encontrou emprego num alfaiate, como aprendiz. A costura seria a sua profissão. Transitou para outro alfaiate, depois para a fábrica de confecções.Uma vez, em 1973, encorajou as colegas a fazerem “greve”. O patrão exigia, sob ameaça de despedimento, que as operárias que trabalhavam na secção de calças de ganga produzissem com a mesma rapidez quando passaram a trabalhar com linhas de várias cores. Elas diziam que era impossível, e um dia, à hora de almoço, montaram nas suas bicicletas e consideraram a hipótese de não ir trabalhar à tarde. Ana, que trabalhava na secção de impermeáveis, incitou-as da janela: “Façam greve! Vão para casa!” E elas foram.

Quando Ana contou o incidente ao pai, ele, que era militante clandestino do Partido Comunista, entrou em pânico. A família poderia estar em perigo. No dia seguinte a PIDE esteve na fábrica, mas concluiu que a acção não tivera motivação política. Tudo voltou ao normal. E assim continuou, mesmo quando rebentou a revolução.

Por: Paulo Moura/ P / 28/12/2013.

Sem comentários:

Enviar um comentário